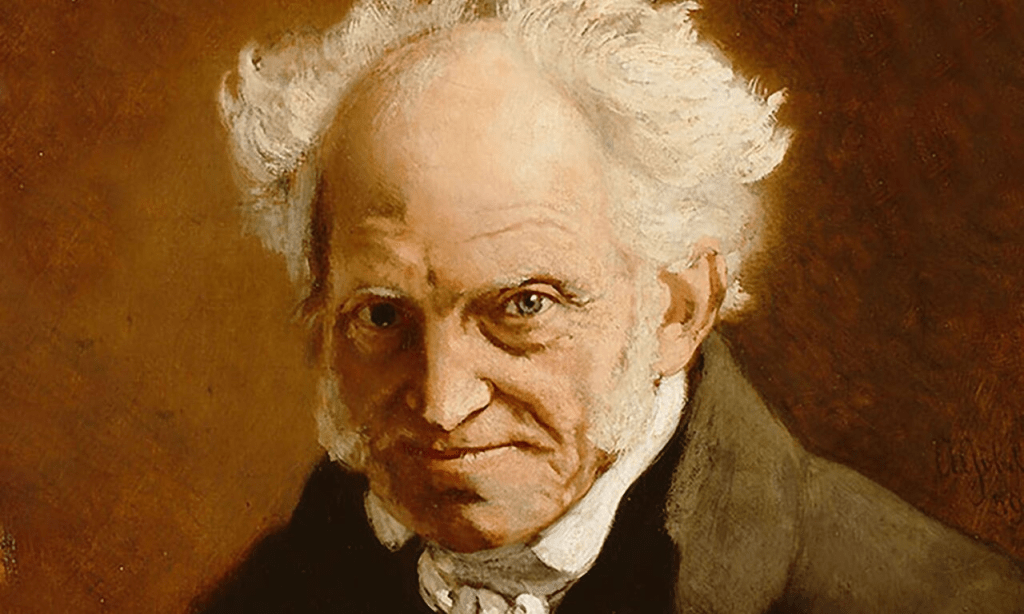

Existen diversas doctrinas éticas que sostienen que lo esencial para la felicidad reside en lo que cada uno guarda en su interior. Esta era también la convicción de Schopenhauer, para quien la verdadera dicha pertenece a quienes se bastan a sí mismos, entregados a una ocupación puramente espiritual y no sometidos al servicio de la voluntad. El hombre común, en cambio, se aferra a lo exterior y coloca su centro de gravedad fuera de sí, quedando prisionero de lo que no controla.

La vida, según Schopenhauer, oscila incesantemente entre el dolor y el tedio. La necesidad y la privación engendran sufrimiento, mientras que el bienestar y la abundancia desembocan en aburrimiento. La riqueza, decía, es como el agua salada: cuanto más se bebe, más sed provoca. Por ello, el sabio no busca el placer, sino la ausencia de dolor, pues la existencia no está hecha para disfrutarla, sino para desligarse de ella lo antes posible. En la medida en que fortalece la voluntad, la vida nos condena a la ambición perpetua del deseo.

El Estado y la vida en comunidad funcionan como frenos de ese egoísmo primordial. Si desaparecieran, se revelaría nuestra perversidad original. Somos lobos con bozal: solo la renuncia al querer puede ofrecernos un atisbo de libertad. De ahí que el suicida, lejos de liberarse, no se mata porque haya dejado de querer vivir, sino porque no logra desprenderse de su voluntad anhelante.

Cuanto más posee uno en sí mismo, menos depende del mundo exterior. La sociabilidad, según Schopenhauer, es inversamente proporcional al intelecto. Así, mientras más reducido sea nuestro círculo de acción, menos sufriremos. Esta regla explica por qué la segunda mitad de la vida suele ser más triste que la primera: conforme crecemos, se amplía el horizonte de nuestras relaciones y preocupaciones. La existencia, señalaba, es como un tapiz bordado: en la infancia vemos solo la superficie, mientras que más tarde descubrimos el reverso, menos bello pero más instructivo, pues revela el intrincado y poco armónico entrelazado de los hilos.

Si vivir es desear y desear es sufrir, la vida será inevitablemente sufrimiento. De allí la recomendación de refugiarse en la soledad, reducir el círculo de acción y depender únicamente de uno mismo. Sin embargo, rara vez somos conscientes de ello, pues para el sujeto moderno la voluntad parece serlo todo. En consecuencia, lo máximo a lo que podemos aspirar es a un presente lo más indoloro y sereno posible, ya que la felicidad plena no es más que una quimera.

Para alcanzar ese estado, debemos renunciar a expectativas desmedidas y aspiraciones destempladas, que solo alimentan un deseo imposible de saciar. Si la satisfacción permanente no existe, lo más sensato es evitar ilusionarnos con aquello que inevitablemente terminará en frustración.

La prudencia nos llama, entonces, a no perseguir el placer, sino a la ausencia de dolor. Es necesario controlar la fantasía y evitar construir castillos en el aire para no pagar caro con la decepción. La imperturbabilidad estoica (apatheia) nos invita a no entregarnos ni a grandes júbilos ni a profundos lamentos, a vivir el presente sin atarnos a nostalgias pasadas ni a preocupaciones futuras. Vivir feliz significa, en última instancia, vivir lo menos infeliz posible.

Schopenhauer añade aún otra estrategia, practicada de manera inconsciente por la mayoría: contemplar la desgracia ajena. No hay consuelo más eficaz que observar sufrimientos mayores que los propios. Pareciera que necesitamos ver morir las cosas a distancia. Vivimos en la medida en que otros mueren, lo que explica nuestra inclinación a alimentarnos de la miseria ajena para atenuar las sombras de nuestra propia vida.

Eduardo Schele

Deja un comentario